Patricia Jacomella, media artist nata a Ginevra e cresciuta a Lugano, dal 1986 vive e lavora a Zugo. Dopo una formazione e una carriera nel campo della moda, Patricia si diploma in Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano). Patricia ha fatto residenze artistiche a Berlino, Parigi, Cairo, Dornach, New York, luoghi che si integrano nelle sue installazioni. Nel 2003 vince il premio “Collection Cahiers d’Artists” di Pro Helvetia. Le sue opere sono in collezioni pubbliche (Collezione d’arte della città e del cantone di Zugo, Monastero di Dornach, Migros percento culturale, RTSI) e private.

Buongiorno Patricia, la ringrazio per essersi resa disponibile a questa intervista. Com’è nata la sua passione per l’arte?

È una passione legata alla mia infanzia e ai miei primi ricordi: ho sempre adorato disegnare. Poi, quando all’età di 9 anni mi sono trasferita da Ginevra in Ticino senza parlare una parola di italiano, il disegno è diventato l’unico modo per esprimere i miei sentimenti e comunicare i miei pensieri. È quindi diventato più che un desiderio una necessità. La mia passione per l’arte è comunque un progetto con una lunga gestazione e qualche difficoltà: mia madre era molto contraria che intraprendessi una carriera nell’arte, poiché è una carriera insicura e priva di un introito regolare. Per rimanere nel campo artistico, ho studiato moda presso l’Istituto Marangoni di Milano, dove ho anche lavorato per qualche tempo. Si trattava però spesso di collaborazioni precarie. Per l’aggravarsi della malattia di mia madre mi sono trasferita in Ticino, dove ho trovato un lavoro più sicuro presso l’UBS di Lugano. Durante i miei 6 anni di permanenza lì, ho risparmiato ogni centesimo necessario per potermi pagare una successiva formazione nel settore artistico. Finalmente, a 28 anni, ho cominciato il mio percorso a Brera, durato 4 anni durante i quali sono nate le mie due figlie, gioiosi eventi che hanno comunque imposto qualche sacrificio nei confronti della mia passione per l’arte. Infine, un ulteriore trasferimento, questa volta dal Ticino a Zugo, mi ha portata a cambiare abitudini, amicizie, lingua, e anche orientamento professionale: ho trovato infatti lavoro come insegnante di italiano.

Direi che ho iniziato a buttarmi a capofitto nella mia passione, partecipando a concorsi internazionali e facendo residenze, da quando sono pensionata, ovvero da quando non devo lottare per un guadagno. Fare l’artista a tempo pieno, sopravvivere di sola arte, è per pochi; per gli altri, è necessario affiancare altre attività, come per esempio l’insegnamento. Una ulteriore difficoltà consiste nel crearsi una cerchia di conoscenze e relazioni, conoscere dei critici che sostengano il proprio lavoro, che introducano le proprie opere a galleristi e musei.

Come ha capito che quella era davvero la sua strada?

Non mi sono mai posta questa domanda, e non ho mai raggiunto questa consapevolezza: mi pongo talmente tanto in discussione che non sono sicura se questa mia scelta sia dovuta più alla tenacia e alla caparbietà nel voler raggiungere l’obiettivo prefissato, che a un innato talento per l’arte. Sicuramente avverto con grande forza la necessità di comunicare tramite l’arte, e una certa sensibilità alle ingiustizie che ha condizionato il mio modo di vedere il mondo sin dall’infanzia. La mia intenzione è di evidenziare lati problematici e talvolta sconosciuti della nostra società, e proporre nuovi stili comportamentali, nuovi modelli; questo è un desiderio più grande dell’essere artista. Quindi, la domanda che mi pongo è: sono riuscita a comunicare qualcosa che faccia riflettere, oppure no? È sempre un dubbio, ed è anche una sofferenza in un certo senso.

Inoltre fare arte genera sempre un cambiamento personale. Per ogni artista infatti all’ispirazione segue una ricerca, che è il lato nascosto della propria attività: come posso sviluppare, come posso dare forma a una idea? È un processo che aiuta a crescere, e avviene con ogni nuovo lavoro. Con ogni opera si spera di migliorare, di fare un passo avanti.

Qual è secondo lei l’obiettivo dell’arte?

Secondo me l’arte dovrebbe essere il sismografo della società: dovrebbe indicare e prevedere certi fenomeni. Non è solo il compito degli scienziati, ma anche degli artisti, dato che dovrebbero vedere oltre il visibile, quello che si nasconde dietro l’apparenza.

Da cosa trae ispirazione?

Il mio punto di partenza è la circolazione globale delle informazioni, soprattutto nel periodo attuale in cui viviamo della post-verità fatta di manipolazione di informazioni: tutto quello che mi circonda e a cui vengo a conoscenza tramite mezzi di informazione, libri, contatti, social media. Mi interessano gli oggetti del consumo quotidiano, i materiali in disuso o di scarto, per la loro estetica e come indicatori di contesti sociopolitici e ecologici.

Le sue opere spesso portano l’attenzione su temi sociali di grande attualità, come le migrazioni, il lavoro minorile, l’ecologia, la questione femminista. L’arte riesce non solo a denunciare e far riflettere, ma anche a indicare una speranza per un mondo migliore?

È proprio così. L’arte che preferisco è quella che evidenza qualcosa di negativo, e allo stesso tempo dà un segno di speranza. Cito come esempi le opere di due artiste che ammiro: Doris Salcedo e Mona Hatoum. Nell’opera “Fragmentos”, Doris Salcedo ha fuso il metallo di 8894 armi usate dai guerriglieri delle FARC e ha creato delle lastre posate su un pavimento. Poi, ha chiesto ad alcune delle 15’000 donne violentate durante la guerra colombiana di partecipare all’opera, colpendo con diversi utensili il metallo e scaricando così la tristezza per le offese subite. In questo modo, Doris Salcedo ha creato un anti-monumento con un significato positivo: un pavimento è infatti la base di una nuova costruzione. Anche Mona Hatoum lavora in questo senso: nell’opera “Hanging Garden” ha preso i sacchi di sabbia che normalmente si usano in contesti di guerra per costruire barricate, e li ha riempiti di semi. Poi, li ha posti l’uno sull’altro, formando dei muri, che però germogliano e crescono. Anche in questo caso, è la speranza a trionfare.

Ho percorso una strada simile in diversi progetti. Ricordo per esempio la mia residenza al Cairo, durante la quale ho fatto una ricerca sul papiro: ho raggiunto dei villaggi sul delta del Nilo, abitati da famiglie di artigiani che hanno deciso di produrre il papiro in modo tradizionale, dopo 60 anni di interruzione. Affascinata dalla loro tecnica e con l’intenzione di sostenerli concretamente, ho acquistato dei fogli del loro papiro e ho costruito una barca/arca, cucendo con un filo rosso tutti i frammenti di papiro. Una barca che è anche un’arca: da un lato rimanda ai problemi di immigrazione anche clandestina che avviene nelle acque del Mediterraneo; al contempo, l’arca è un simbolo di rinascita.

Le sue opere includono materiali di diverso tipo, dal papiro, al tessuto, passando per alberi, gusci di uova, e materassi: come li sceglie?

Normalmente scelgo il materiale per la storia che ha, e lo ripropongo evidenziando qualche cosa d’altro, spesso una storia nascosta, sconosciuta ai più. Penso all’opera “Between the lines”: ho raccolto grazie all’aiuto di amici e conoscenti (anche nel mio armadio) molti capi di maglieria acquistati nei negozi di fast fashion a poco prezzo, settore che nasconde lo sfruttamento della manodopera e una vasta impronta inquinante. Questi capi di maglieria destinati al sacco tessile, sono stati disfatti com’ era consuetudine fare in passato e con la lana ricavata ho creato un cordoncino chilometrico lavorando sera dopo sera con il “Tricotin” (detto anche “Funghetto”) espiando i mali acquisti che ho fatto nel corso del tempo. Poi nella sala espositiva ho incrociato il cordoncino fissandolo dal pavimento e al soffitto, ottenendo una ragnatela gigantesca e impedendo al pubblico il normale accesso alla mostra. Nel filo ho creato anche dei cappi, per evidenziare ulteriormente come il vestito acquistato per abbellire il corpo una volta scartato possa diventare un problema per l’ambiente e un freno allo sviluppo dell’industria tessile dei paesi africani.

Il digitale costituisce un’opportunità per l’arte?

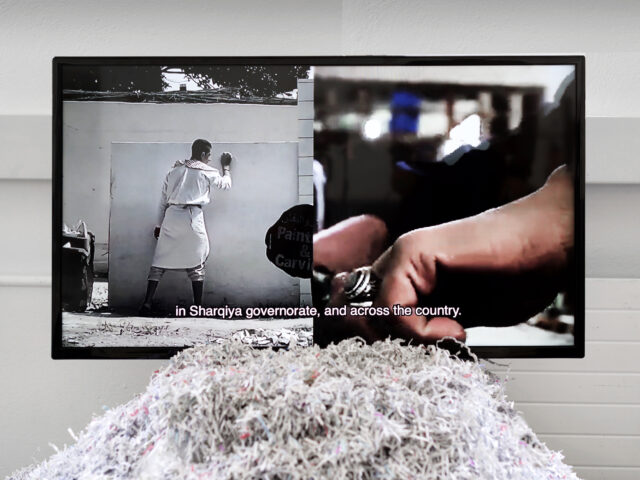

Certo, fa parte della nostra epoca e trovo giusto utilizzarlo. È una fonte inesauribile di tecniche espressive, e grazie a software sempre nuovi è una continua scoperta di possibilità. È qualcosa che mi affascina, e che ho cercato di approfondire alla School of Visual Arts di New York durante una residenza estiva in “Contemporary Practices”. Alcuni lavori si prestano a essere espressi con la tecnica digitale, video e animazioni. Nel contesto del progetto del papiro di cui ho parlato poco fa, avevo esposto anche un video diviso in due parti: uno, a colori, registrato ad al-Qaramous, un villaggio nel delta del Nilo; l’altro, posto di fianco e in bianco e nero, registrato invece durante la mia visita al “Pharaonic Village” (oggi “parco divertimenti” , originariamente fondato dal Professor Hassan Ragad a scopo didattico) in cui vengono ricreate scene di lavoro artigianale dell’antico Egitto, contrapponendo così il reale al fittizio. Il digitale si può inoltre integrare con materiali tradizionali: il televisore che proiettava il doppio video era appoggiato su un enorme mucchio di strisce di carta, tritata da un distruggidocumenti. Un modo per riflettere sull’uso che tutti noi facciamo di questo materiale.

Alcune delle sue installazioni sono partecipative, ovvero permettono al pubblico di entrare o interagire con le opere. Che rapporto ha con il pubblico?

Mi interessano molto le reazioni dei fruitori: danno un responso diretto sull’opera, anche solo con la loro espressione, e così posso capire se il mio scopo è stato raggiunto. Le performance sono le mie favorite, perché vengono completate dall’intervento dello spettatore. Quella che mi è piaciuta di più risale al 2016, in occasione della Manifesta11 a Zurigo, presso il Cabaret Voltaire: si trattava di un progetto interculturale, che coinvolgeva due discipline artistiche, realizzato con la coreografa spagnola Mercé de Rande. Insieme abbiamo immobilizzato tutto il pubblico presente con il cordoncino chilometrico precedentemente ricavato dalla maglieria disfatta, bloccando le braccia dei singoli spettatori al torace. Abbiamo così creato un momento di antiproduzione: un momento in cui non succede niente, durante il quale ognuno può immaginare liberamente, meditare, in base alla propria esperienza o stato d’animo. Ogni persona ha reagito in modo diverso: c’era chi si ricordava di un fatto negativo, chi di un fatto positivo; qualcuno rideva, qualcun altro era timido e si domandava cosa gli sarebbe successo. La performance ha fatto emergere le diverse reazioni del pubblico, e anche le motivazioni stesse che portano ciascuno ad assistere a una determinata performance: per qualcuno è curiosità, per altri partecipazione.

C’è qualche progetto che le sta a cuore in questo momento?

Attualmente sto svolgendo le ricerche per un lavoro che verrà esposto l’anno prossimo in Turchia. Si tratta di un progetto interculturale che prevede la collaborazione tra artiste svizzere, (rappresentanti le tre zone linguistiche della Svizzera: Aglaia Haritz per il Ticino, Talaya Schmid per Zurigo, ed io per Ginevra) e altrettante artiste turche. Più precisamente, si tratta di un Workshop per organizzare due mostre e diverse performance dal titolo “Womanhood and sustainability”, che saranno presentate in occasione della festa internazionale della donna (8 marzo 2022) a Istanbul ed Ankara.

L’opera che ho in mente sarà basata sull’interpretazione e la riproduzione del corpo femminile nelle varie culture: riallacciando il corpo sia al tema del lavoro, come pure esplorando questioni connessi a pregiudizi, cliché, antichi stereotipi, problemi sessisti, violenze e abusi. Per questo progetto ho tratto ispirazione dalle mie visite ai musei di Berlino, impressionata dalla quantità di sculture antiche di donne senza testa, o con frammenti mancanti, ivi custodite. Il progetto sarà completato da video-interviste: Ne ho già preparata una durante la mia scorsa residenza incontrando donne turche emigrate a Berlino, da replicare poi con donne turche mai uscite dalla Turchia, per confrontare e capire come reinterpretino le loro tradizioni.

Che impatto ha avuto il periodo storico che stiamo vivendo sulla sua arte?

Dal punto di vista sociale, è un periodo molto triste non tanto per me quanto per i giovani, che si sono trovati a non poter vivere la loro gioventù come le generazioni precedenti. Mi fa molto male leggere dell’aumento di episodi di suicidi e autolesionismo, espressione del loro malessere per la perdita delle libertà. Dal punto di vista professionale, alcune delle mie mostre sono state annullate. Essendo però incline a cercare il lato positivo anche nelle situazioni critiche, ho vissuto il confinamento come momento di meditazione, di rigenerazione, non di costrizione. L’unica cosa che mi ha fatto realmente soffrire è stata la mancanza di contatto, soprattutto fisico, con i miei 5 nipotini. Penso anche che avendo una sicurezza economica, tutti gli altri problemi sono secondari, ed essendo pensionata appartengo alla categoria delle persone fortunate.

Patricia Jacomella incontra il pubblico di Visarte Talks 2021 il 26 ottobre, dalle 18:30 alle 20:30, allo Studio Foce. Entrata libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Possibilità di seguire l’incontro in Live streaming. Maggiori informazioni: foce.ch

Visarte-Ticino è un’associazione culturale che ha come scopo la divulgazione, la promozione e lo sviluppo delle arti visive nel cantone Ticino, in Svizzera e all’estero. Visarte Talks è un’idea sperimentalmente aperta, nata dal desiderio di costruire un nuovo luogo dove potersi incontrare informalmente e con spirito di scambio e confronto tra artisti e pubblico. L’ideazione e l’organizzazione è a cura di Matteo Fieni, fotografo, artista, operatore culturale e copresidente di Visarte-Ticino. I Visarte-Talks sono svolti in collaborazione con Agorateca Lugano e sostenuti dal Dipartimento della Cultura e dello Sport del Canton Ticino (DECS).